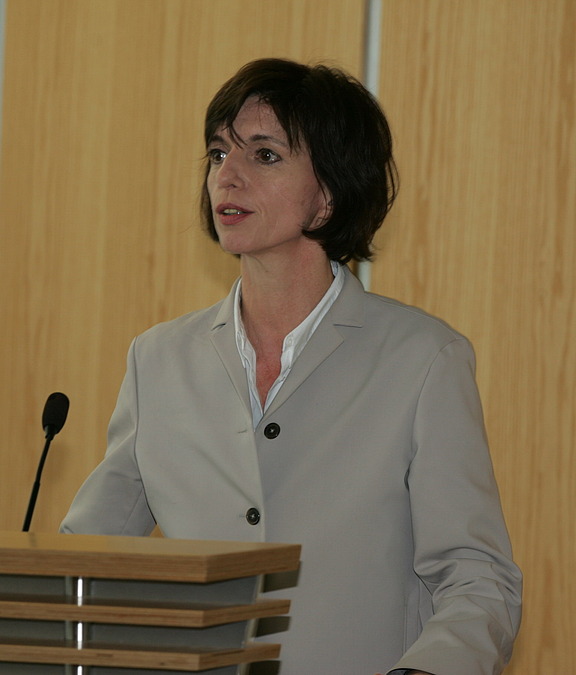

Juli 08 - Gleich zu Beginn ihres Referats machte Jutta Allmendinger eines klar: die Lasten für die „Dazwischen-Generation“, also der Generation, die arbeitet, Kinder erzieht und Eltern pflegt, werden sich in den kommenden 10 – 40 Jahren deutlich erhöhen.

Die Fakten liegen schon lange auf dem Tisch. Doch fehlen noch immer nachhaltige Konzepte, auf die Frauen und Männer ihre Lebensgestaltung aufbauen und worauf sie vertrauen können. „Eine Frage des politischen Rückgrads“, meint Jutta Allmendinger.

Notwendig ist eine radikale Veränderung des Sozialversicherungssystems, zumal dieses die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht fördert, sondern eher verhindert, durch z.B. zwei Steuerklassen und die abgeleitete Rente. Junge Frauen wollen aber alles: arbeiten, Partnerschaften und Kinder, ergab eine jüngst durchgeführte Befragung.

Die Frauen sind – zumindest bildungsmäßig – auf einem guten Weg dorthin. Ihr Bildungsniveau steigt immer weiter an, was ihre Jobchancen verbessert. Doch die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Kinderkrippen und Kinderbetreuung fehlen, Kinderförderung fehlt, Bildungsförderung auf allen Ebenen … Es wird geredet und kaum etwas getan.

Absolut gesehen hat Deutschland immer weniger gut ausgebildete Menschen, gleichzeitig entwickelt sich die Industrie aber so, dass sie immer bildungsintensivere Jobs anbieten wird, fasst die Professorin zusammen. Weiterhin stellt sie fest: Die Bildung bei Männern nimmt rapide ab. Halbtagsschulen schaden Jungs, aber auch diesbezüglich kommen wir nicht voran.

Das alte Modell - Ausbildung – 40 Jahre Arbeit – 30 Jahre Rente - wird nicht mehr funktionieren. Dass sich Lebensmodelle ändern müssen, davon ist sie überzeugt. Ein Berufsleben mit Unterbrechungen, sollte kein Problem mehr sein. Zeit, die man für die Weiterbildung nutzen könnte, für die Betreuung von Kindern, Pflege der Eltern, … Auf das Argument, dass kaum einer den Mut hätte, seinen Arbeitgeber um eine längere Auszeit zu bitten, antwortet sie in einem Interview der taz: „Ich sage, wenn die Strukturen geschaffen sind, dann wird sich eine entsprechende Kultur entwickeln. Irgendwann sind diese Unterbrechungen dann nicht mehr negativ behaftet. Wir könnten etwa über Bildungssparverträge nachdenken, so wie es auch Bausparverträge gibt und solche Zeiten zur Fortbildung nutzen.“

Eines ist sicher: der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, wird von heute 19 Prozent auf 28 Prozent im Jahr 2050 steigen. Die Gesellschaft von heute wird in 40 Jahren nicht mehr existieren.